長谷川研究室では、固体表面やその内部で起こる新奇な物理化学現象の探索とそのメカニズム解明、ならびに、その情報処理応用を目指した研究を行っています。最近では特に、イオンの移動とその酸化還元反応を利用した脳型素子の開発とその脳型情報処理への研究に力を入れています。

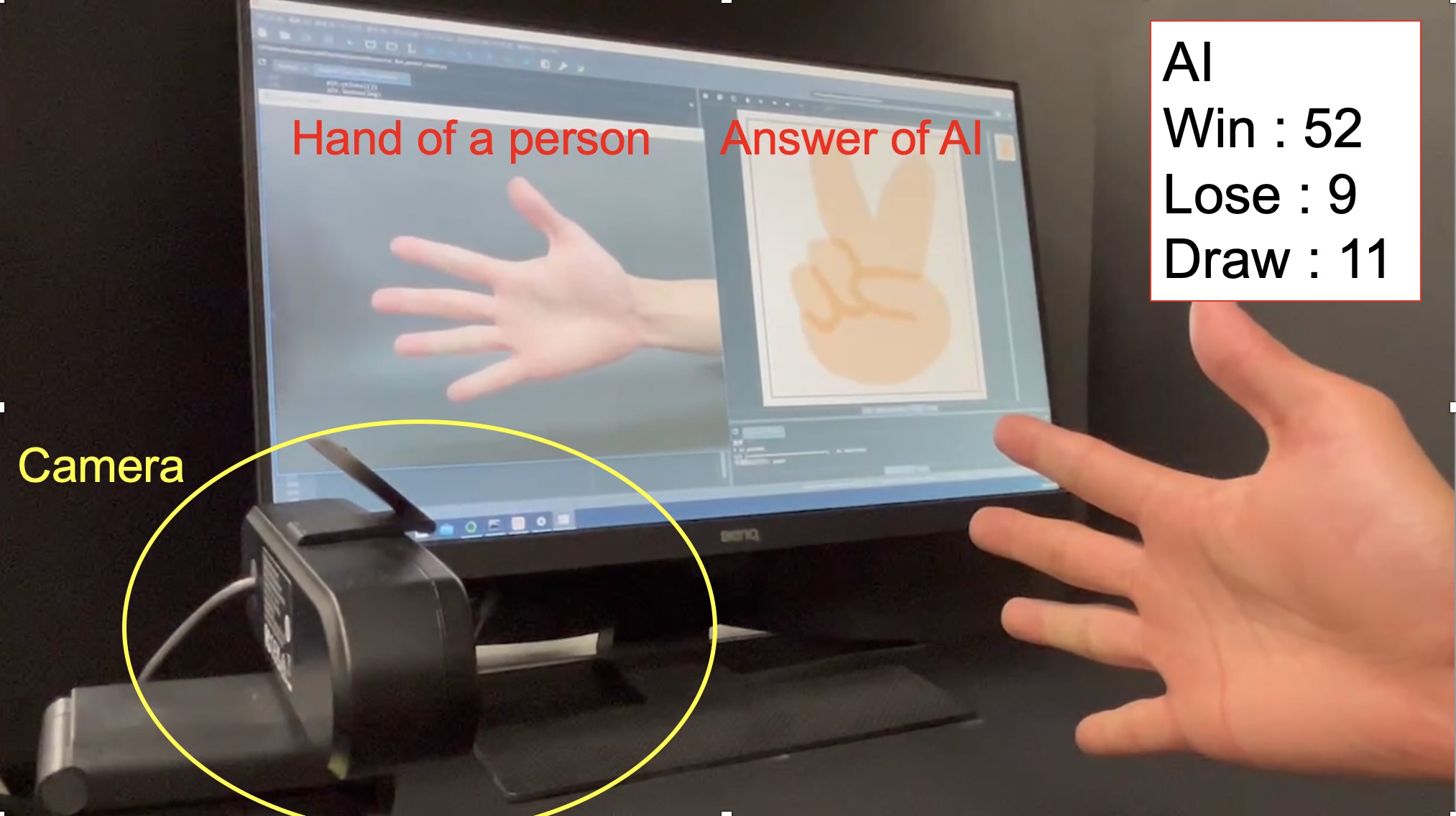

じゃんけんプロジェクト

カメラで撮影した手の画像を処理することで、人間とAIがジャンケンをするシステムを開発しました。後だしジャンケンではありますが、勝率は7割を超えています。Jpn. J. Appl. Phys. 63, SG1032 (2024)で発表。

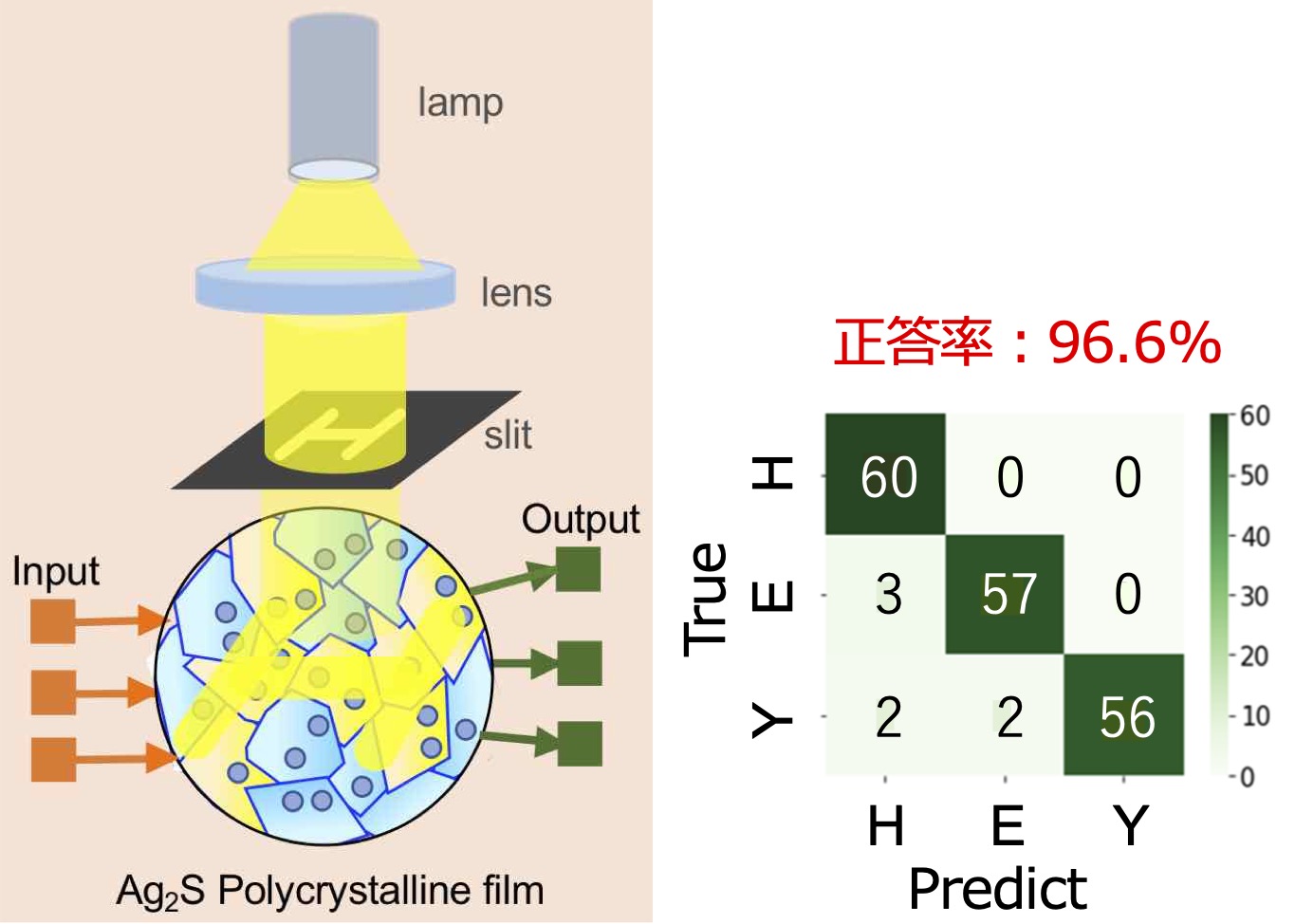

一般的な物理リザバーでは、光や音などの環境信号を処理する場合、カメラやマイクなどを使って電圧信号に変換してからリザバー層に入力します。この研究では、リザバー層に直接照射した光を入力信号として扱えることを実証しました。センサ機能を備えた物理リザバーは、エッジコンピューティングへの応用に期待が持たれています。Jpn. J. Appl. Phys. 62, SG1001 (2023)ほかで発表。

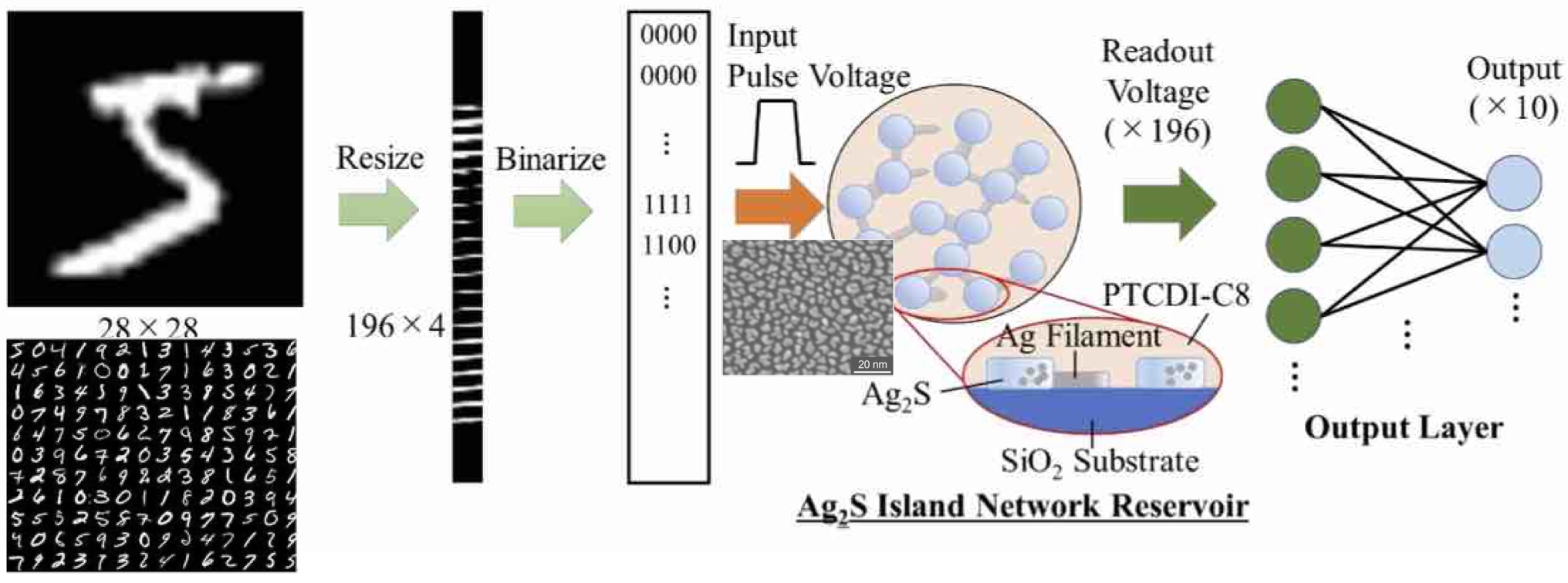

手書き文字認識タスク

イオン移動を利用した物理リザバーを用いて、60,000文字の学習データと10,000文字のテストデータを用いて手書き文字の認識タスクを行いました。正答率は90%を超え、ソフトウエアで行った場合とほぼ同等の性能が得られました。Jpn. J. Appl. Phys. 62, SG1032 (2023)で発表。

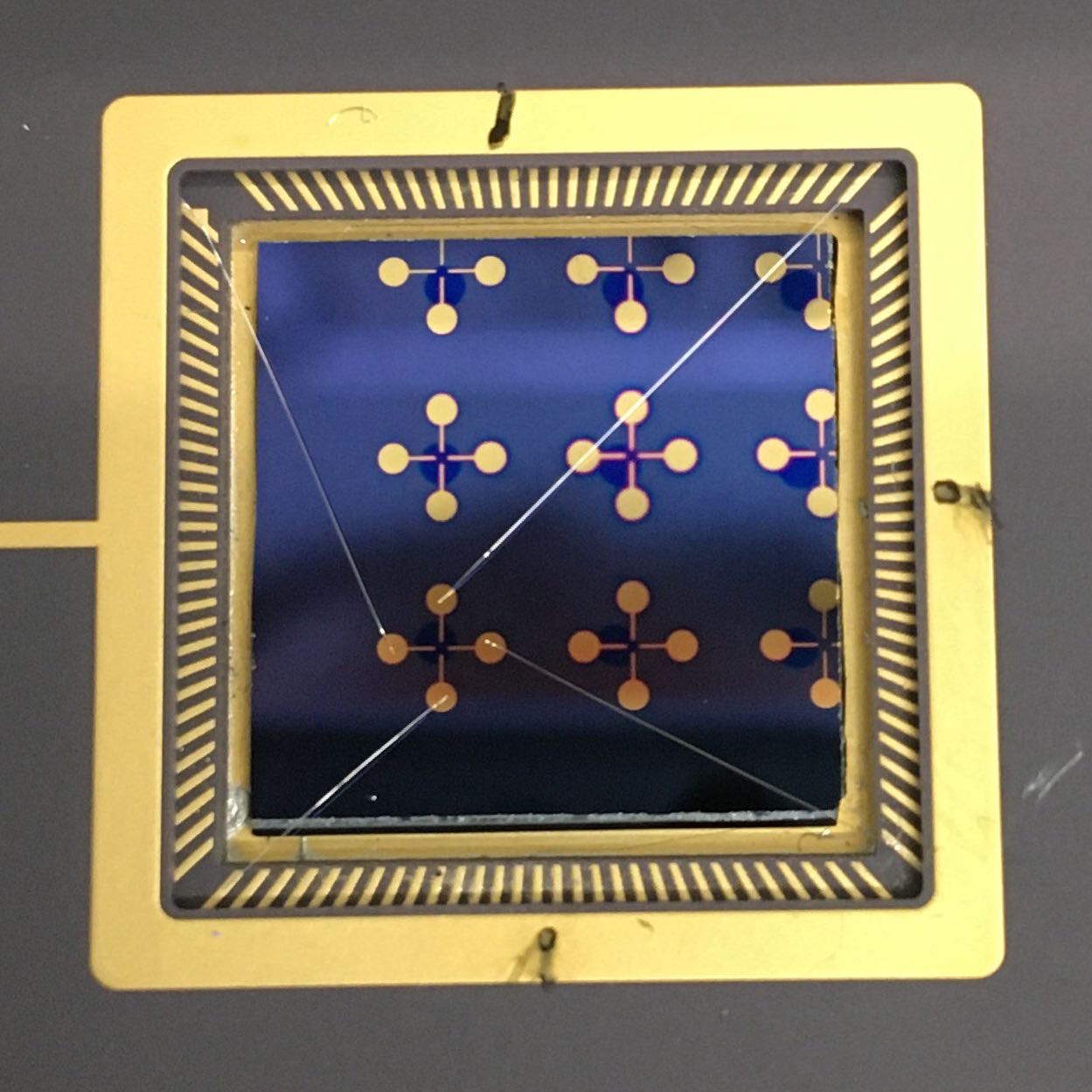

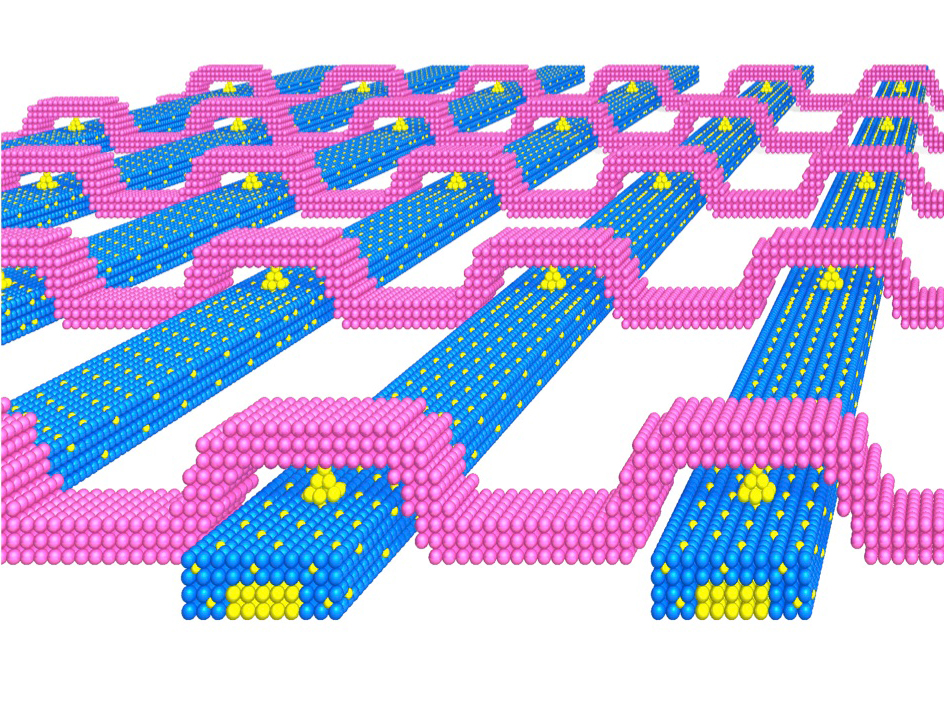

イオン移動を利用した物理リザバー

リザバー計算は、深層学習に続く次世代の脳型情報処理システムとして期待されています。物質内を移動するイオンが作る内部電場を用いると、リザバー動作に必要な非線形変換機能を実現することができます。固体電解質では粒界がイオン拡散の障壁として働くので、多結晶薄膜を形成するだけで、多数のノードを内包する物理リザバーを簡単に実現できます。Nanoscale, 14, 7634(2022)ほかで発表。

脳型素子「原子スイッチ」の研究開発

物質内におけるイオンの移動とその酸化還元反応を制御することで動作する「原子スイッチ」の研究を行っています。イオンの移動速度は電子の移動速度よりもずっと遅いのですが、それを逆手に取ると、半導体トランジスタには真似のできないユニークな動作を実現することができます。Nature, 433, 47-50 (2005)ほかで発表。

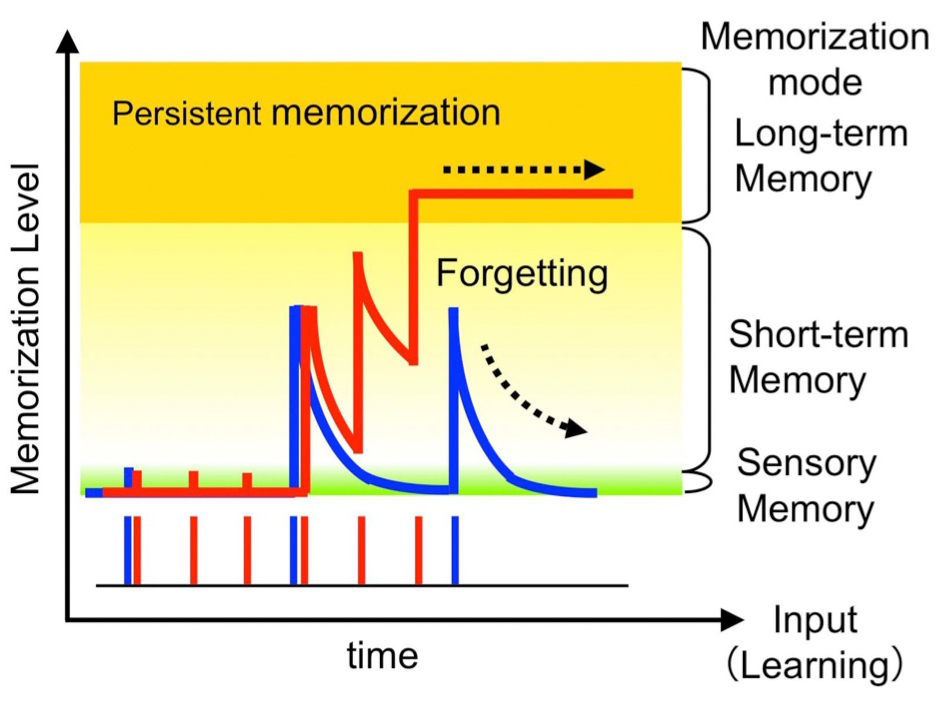

短期記憶・長期記憶に基づく自律的な学習動作

イオンの移動とその酸化還元反応を利用した素子では、電極間に形成される金属フィラメントの安定性が入力(学習)の頻度に依存します。この特徴を利用して、短期記憶と長期記憶に基づく学習動作を単体の固体素子で初めて実現しました。Nature Materials, 10(8), 591-595(2011)ほかで発表。

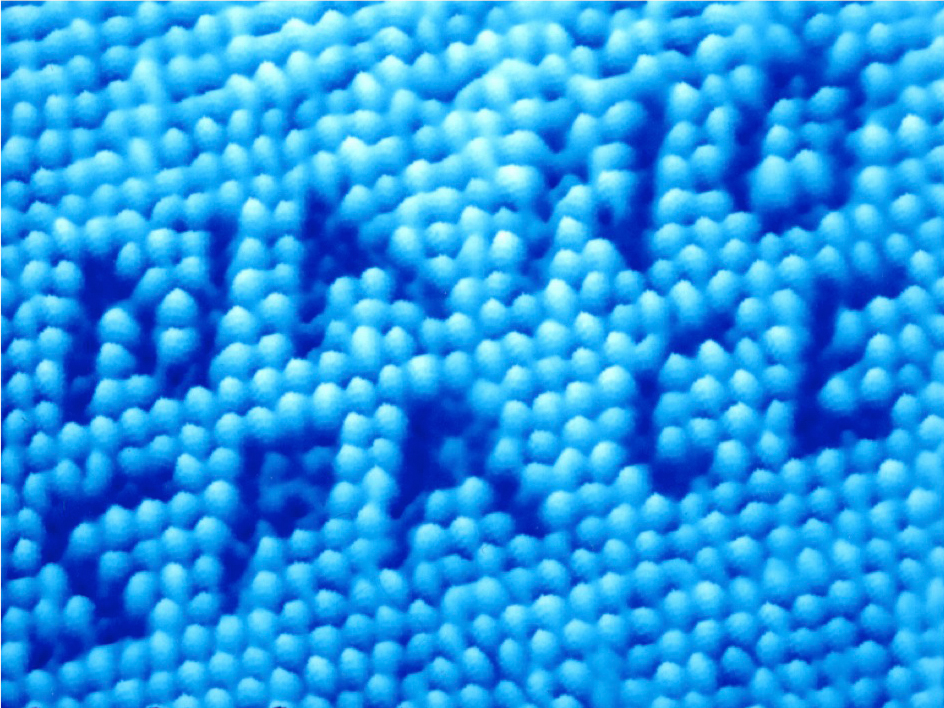

原子操作

走査型トンネル顕微鏡を用いると、物質表面を原子レベルで観察できるだけでなく、探針先端と表面原子との相互作用を用いて原子操作を行うこともできます。Applied Surface Science60/61,643-647(1993)ほかで発表。